Bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Colombia

Subjective welfare between institutional senior adults in the city of Cucuta, Colombia

Resumen (es)

Este articulo reporta una investigación en torno al grado de bienestar propio que reconoce un grupo de adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander, Colombia. Se seleccionó una muestra aleatoria en la población de adultos mayores institucionalizados en asilos de la ciudad de Cúcuta. Para la recolección de datos se empleó la adaptación al español del perfil PERMA, de Butler y Kern (2016), que mide emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros. Los resultados muestran un nivel de bienestar autorreportado medio. La edad resultó ser un factor de peso en la percepción del bienestar de los adultos mayores institucionalizados, no así la discapacidad, independientemente de su grado. La vinculación con el mundo laboral también incide significativamente en su percepción de bienestar integral. La prueba también estableció una correlación alta entre todas las dimensiones del modelo y la percepción de la salud.

Resumen (en)

This article reports an investigation about the degree of well-being in a randomly selected group of institutionalized older adults in Cúcuta, Colombia. The PERMA profile of Butler and Kern (2016) was adapted to Spanish and used to measure positive emotions, commitment, relationships, meaning, and achievements. Results show a medium level of self-reported well-being. Age was a major factor in the perception of the well-being of institutionalized older adults, but disability, regardless of grade, was not. The link with the world of labour also has a significant impact on their perception of integral well-being. The test also established a high and significant correlation between all dimensions of the model and the perception of health.

Referencias

Banco Mundial (2017). Esperanza de vida al nacer: Colombia. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00. IN?locations=CO

Brenes-Camacho, G. (2013). Factores socio-económicos asociados a la percepción de situación socioeconómica entre adultos mayores de dos países latinoamericanos. Ciencias económicas, 31(1), 153–167. Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210949/

Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48. doi:10.5502/ijw.v6i3.526

Carrasco, J. B. & Caldero, J. F. (2000). Aprendo a investigar en educación. Madrid: RIALP

Estrada, A., Cardona, D., Segura, Á., Chavarriaga, L., Ordóñez, J. & Osorio, J. (2011). Calidad de vida de los adultos mayores de Medellín. Biomédica, 31(4), 492-502.

Hernández, C. A., Hernández, V. & Prada, R. (2018). Adaptación del perfil PERMA de bienestar subjetivo para adultos mayores institucionalizados colombianos. Ciencia y cuidado, 15(1), 83-97.

Hernández, V. (2017). Evaluación del bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en Cúcuta, Norte de Santander (Tesis fin de máster). Universidad Internacional de la Rioja, España.

Iglesias-Souto, P.M. & Dosil, A. (2005). Algunos indicadores de percepción subjetiva implicados en la satisfacción del residente mayor. Propuesta de una escala de medida. Revista española de geriatría y gerontología, 40(2), 85-91.

Malvárez, S. (2007). El reto de cuidar en un mundo globalizado. Texto contexto - enferm, 16(39), 520-530.

Melguizo Herrera, E., Acosta López, A., &; Castellano Pérez. B. (2012). Factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores. Salud Uninorte, 28(2), 251-263.

Melguizo, E., Acosta, A. & Castellano, B. (2012). Factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores. Cartagena (Colombia). Salud Uninorte, 28(2), 251-263.

Molina Sena, C., Meléndez Moral, J. C., &; Navarro Pardo, E (2008). Bienestar y calidad de vida en ancianos institucionalizados y no institucionalizados. Anales de Psicología, 24, 1695-2294.

Nieto Antolínez, M. L. & Alonso Palacio, L. M. (2007), ¿Está preparado nuestro país para asumir los retos que plantea el envejecimiento poblacional? Salud Uninorte, 23(2): 292-301.

Organización Mundial de la Salud. (2016). La esperanza de vida ha aumentado en 5 años desde el año 2000, pero persisten las desigualdades sanitarias. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/health-inequalities-persist/es/

Pardo, A. & Ruiz, M. (2002). SPSS 11: Guía para el análisis de datos. Madrid, España: McGraw Hill.

Pastrana, M. P. & Salazar-Piñeros, F. (2016). Perfil PERMA en una muestra de jóvenes voluntarios colombianos. Revista Katharsis, 22(2), 13-34.

Cómo citar

Artículos

Bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Colombia*

Subjective welfare between institutional senior adults in the city of Cucuta, Colombia

Bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Colombia*

Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 14, núm. 2, 2018

Universidad Santo Tomás

Recepción: 12 Agosto 2017

Revisado: 31 Octubre 2017

Aprobación: 02 Enero 2018

Resumen: Este articulo reporta una investigación en torno al grado de bienestar propio que reconoce un grupo de adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander, Colombia. Se seleccionó una muestra aleatoria en la población de adultos mayores institucionalizados en asilos de la ciudad de Cúcuta. Para la recolección de datos se empleó la adaptación al español del perfil PERMA, de Butler y Kern (2016), que mide emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros. Los resultados muestran un nivel de bienestar autorreportado medio. La edad resultó ser un factor de peso en la percepción del bienestar de los adultos mayores institucionalizados, no así la discapacidad, independientemente de su grado. La vinculación con el mundo laboral también incide significativamente en su percepción de bienestar integral. La prueba también estableció una correlación alta entre todas las dimensiones del modelo y la percepción de la salud.

Palabras clave: bienestar subjetivo, medición del bienestar, salud autopercibida, escala PERMA, adulto mayor institucionalizado.

Abstract: This article reports an investigation about the degree of well-being in a randomly selected group of institutionalized older adults in Cúcuta, Colombia. The PERMA profile of Butler and Kern (2016) was adapted to Spanish and used to measure positive emotions, commitment, relationships, meaning, and achievements. Results show a medium level of self-reported well-being. Age was a major factor in the perception of the well-being of institutionalized older adults, but disability, regardless of grade, was not. The link with the world of labour also has a significant impact on their perception of integral well-being. The test also established a high and significant correlation between all dimensions of the model and the perception of health.

Keywords: subjective well-being, welfare measurement, self-perceived health, PERMA scale, institutionalized older adult.

Introducción

Durante las últimas décadas del siglo pasado y en las casi dos del que trascurre, se ha visto cómo, a pesar de los numerosos factores en contra (la contaminación cada vez mayor, el ritmo de vida ajetreado y el estrés que lleva consigo como consecuencia, los cambios en la alimentación, el uso de sustancias químicas para el control de enfermedades y el aumento de la productividad en el cultivo y crianza de plantas y animales, entre otras) la expectativa de vida de la población mundial se ha acrecentado, y seguramente lo hará más todavía a futuro (OMS, 2016). Porque, si bien es cierto que hay factores que dificultan la vida en muchos lugares, en paralelo ocurre que, en general, existe mayor consciencia y control sobre los elementos que permiten mantener la salud y prolongar la vida por mucho más tiempo de lo que ha ocurrido nunca hasta ahora en la historia de la humanidad (Malvárez, 2007). El hecho es que cada vez se viven más años con condiciones sanitarias también mejores. En Colombia, según indican cifras del Banco Mundial (2017), la esperanza de vida ha aumentado durante el último medio siglo en más de 17 años, pasando de 56,72 años en 1960 a 74,18 en 2015. La tendencia, por lo demás, sigue en aumento.

Por otra parte (y aunque las estadísticas demográficas varían según los países y las regiones) ha habido una disminución global de nacimientos. De acuerdo con Nieto Antolínez y Alonso Palacios (2007), en la década de los sesenta “las colombianas tenían en promedio 6,7 hijos; hoy en día la tasa de fecundidad es de 2,6 hijos por mujer” (Nieto Antolínez & Alonso Palacios, 2007, p. 296). Lo cual, en conjunto con la prolongación de la vida, trae como consecuencia un envejecimiento general de la población, que irá en aumento en las generaciones siguientes. Según datos del censo de población llevado a cabo en Colombia en el 2005 el país tenía 3.777.900 habitantes mayores de 60 años, esto es, cerca del 9 % de los 42’090.500 del país. Sobre la base de las proyecciones de población estratificada por edades de Naciones Unidas, cerca del 17 % de la población colombiana será mayor de 60 años en 2030 (Nieto Antolínez & Alonso Palacios, 2007), lo cual quiere decir que en menos de 25 años la cantidad de adultos mayores se duplicará. En este sentido, conviene prever políticas públicas en el ámbito internacional (y cada país en el suyo) a fin de afrontar el hecho de que hay una población mayor en aumento que necesitará atención y cuidados tanto desde la perspectiva sanitaria como social.

Ahora bien, el incremento en la edad no supone necesariamente el declive proporcional de la salud. Es decir, no se trata de una ecuación matemática. Una visión positiva de la vejez, considerada no desde la perspectiva del déficit sino de manera provechosa, como etapa vital en la que pueden hallarse importantes momentos de satisfacción, fomenta la capacidad de las personas mayores para continuar hasta donde sea posible una vida independiente. En consecuencia, una de las metas más importantes de la planificación sanitaria de un país tendría que ser, por lo tanto, el incremento de la edad de las personas al margen discapacidades. Esto, en primer término, por un asunto de satisfacción individual y del colectivo de los adultos mayores, y en otro sentido, por el ahorro de costes para el sistema sanitario nacional (Hernández, 2017).

Si bien es cierto que el envejecimiento de la población trae consigo la posibilidad del empeoramiento de la salud física y psicológica (y la eventualidad consecuente de entrar en situación de dependencia) también lo es que la potenciación de los aspectos positivos de la vida repercute en una sensación de bienestar que puede influir en la salud como un constructo más amplio que la ausencia de la enfermedad. En este sentido, conviene identificar y promover los factores que redundan en bienestar y fortalecen la salud entre los adultos mayores.

En efecto, un asunto es la pervivencia por periodos más extensos y otro distinto la satisfacción que encuentran las personas en esta prolongación de su periplo vital (Schwartzmann, 2003). En efecto, el alargamiento de la vida ¿supone un nivel de satisfacción personal asimismo mayor?, ¿está acompañada la salud física relativa por una salud mental semejante?, ¿encuentran satisfacción en su vejez extendida los adultos mayores?

Estas interrogantes tendrán respuestas distintas, como no puede ser de otra forma, de acuerdo con los distintos contextos culturales, sociales, económicos y políticos que reflejan las realidades nacionales y regionales que rodean a las personas mayores (Brenes-Camacho, 2013; Satorres Pons, 2013). En todo caso, independientemente del lugar y las circunstancias, conviene conocer cuáles son los parámetros de satisfacción personal y cuáles los factores que inciden en el bienestar de los sujetos, a fin de comprender, por una parte, la evaluación subjetiva de lo que supone para ellos la felicidad y, por otra, suministrar a las entidades públicas información acerca de qué tipo de políticas y planes para el acompañamiento de los ciudadanos durante su vejez les serán más significativos.

Por otro lado, no hay que olvidar, en efecto, que los niveles de satisfacción con respecto a la vida se miden, claro está, sobre la base de ciertos estándares mínimos (cuyo conjunto define la calidad de vida) pero también, por el valor subjetivo que se les otorga (Satorres Pons, 2013). De este modo, se explica que haya gentes con menor posibilidad de acceso a los bienes del desarrollo y la cultura y que, sin embargo, demuestran un grado de felicidad mayor que otras en mejores circunstancias; o el hecho de que gente en condiciones semejantes tenga un nivel de satisfacción mayor o menor respecto de ellas. Estas diferencias en la percepción de las condiciones reales de calidad de vida es lo que se conoce como evaluación mental subjetiva del bienestar (Hernández, 2017).

Sobre el bienestar subjetivo en adultos mayores en Colombia se destacan los trabajos de Quintero-Echeverri, Villamil-Gallego, Henao-Villa y Cardona-Jiménez (2018) quienes determinaron si existían diferencias en el sentimiento de soledad entre adultos institucionalizados y no institucionalizados, concluyendo que el sentimiento de soledad fue mayor en adultos institucionalizados. Entre tanto, Melguizo, Acosta y Castellano (2012), ofrecen una caracterización de los factores asociados a la calidad de vida del adulto mayor en la que se destacan que ser mujer, tener nivel de escolaridad secundaria o más, vivir en estrato tres o cuatro, ser pensionado o estar trabajando y vivir con menos de cuatro personas muestra asociación a la calidad de vida relacionada con salud de los adultos mayores.

Finalmente, el trabajo de Estrada et al (2011) quienes investigaron sobre la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad de Medellín, reportan como hallazgo que el deterioro en la calidad de vida es mayor cuando las condiciones de funcionalidad y autonomía limitan la realización de actividades de la vida diaria, agravado por el hecho de ser mujer, tener sintomatología depresiva y de ansiedad, y sentirse maltratado por sus familiares.

Con respecto al uso del perfil PERMA como escala para identificar los niveles del bienestar y satisfacción con la vida, en el contexto colombiano no se registran antecedentes sobre su uso en adulto mayores, solo se evidencia su uso en jóvenes como lo reporta el trabajo realizado por Pastrana y Salazar-Piñeros (2016). Dada la carencia de antecedentes en adultos mayores con esta ficha estandarizada, Hernández, Hernández y Prada (2017) realizaron la adaptación del Perfil de Butler y Kern (PERMA, acrónimo en inglés de los indicadores Positive Emotions, Engagement, Relationship, Meaning y Accomplishment, que se traducen en como Emociones Positivas, Involucramiento, Relaciones Positivas, Significado y Logro) al español hecha por Tarragona, que ha sido contextualizada, mediante su aplicación a una muestra de adultos mayores institucionalizados residentes en la ciudad de Cúcuta y el empleo de pruebas psicométricas, pertenecientes a una población conformada por cinco instituciones, con un aproximado de 250 sujetos. El perfil PERMA es un instrumento útil para evaluar el bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta, Colombia.

En este contexto, esta investigación se propuso evaluar los niveles de bienestar mental que manifiesta la población adulta mayor, con respecto a sus condiciones de vida. Para esta medición se empleó el instrumento: la prueba PERMA para la medición del bienestar mental subjetivo. A fin de conseguir tal propósito, se aplicó dicha prueba ya adaptada en una muestra del colectivo estudiado. Con esto se establecieron los niveles de satisfacción mental (esto es, de evaluación subjetiva de la realidad) respecto de los factores objetivos de la realidad que viven los adultos mayores de la ciudad de Cúcuta, en Colombia.

Método

Participantes

La población fue representada por el conjunto de los adultos mayores institucionalizados en Asilos de Ancianos de la ciudad de Cúcuta, Colombia, conformada por cinco instituciones cuya capacidad instalada permite ofrecer en promedio el servicio de atención y cuidado a aproximadamente 750 adultos mayores (se destacan que tres instituciones son de carácter público y por ende atienden mayor población). A su vez la población se caracterizó por atender adultos mayores de ambos géneros, algunos de ellos en condición de discapacidad, ya fuese adquirida o de su propio deterioro según la edad. Para la conformación de la muestra se definió como criterio de inclusión que el adulto mayor contara con las destrezas mínimas a nivel cognitivo para así poder diligenciar la ficha PERMA, logrando conformar un grupo de 250 sujetos, equivalente al 30 % del tamaño de la población. Por tanto, para la selección de la muestra se recurrió al muestreo no probabilístico bajo la técnica de muestreo intencional.

Instrumento

El instrumento utilizado fue el Perfil PERMA de Butler y Kern (2016), que mide los cinco pilares del bienestar definidos por Seligman (2011) en la adaptación española (Tarragona, 2013). Esto es, emociones positivas, compromiso, relaciones, significado y logros. Además, evalúa tres factores independientes, a saber: salud, emociones negativas y soledad. Está compuesta por 23 ítems, 15 de los cuales evalúan los cinco pilares del bienestar (tres ítems para cada factor) y uno que representa el ‘bienestar general’, que figura como ítem de criterio. Cada ítem se encuentra en una escala Likert de 11 puntos. Según la naturaleza del enunciado la escala va de 0 (nunca) a 10 (siempre) o de 0 (nada) a 10 (completamente). Butler y Kern (2016) sugieren en sus estudios que la versión en inglés de esta escala es aceptable y fiable. Los ítems de la escala han sido adaptados al contexto; con anterioridad a su aplicación se han establecido la confiabilidad y la validez del instrumento (Hernández et al., 2017). El valor de Cronbach para la escala global alcanzó el 0,95, lo cual señala que el instrumento se encuentra, de acuerdo con Pardo y Ruiz (2002) y Pardo Bolívar (1995), en el rango de muy alta confiabilidad.

Procedimiento

Los instrumentos se aplicaron en 5 Asilos de Ancianos de la ciudad de Cúcuta, Colombia, de forma individual. En un primer punto se le pedía su colaboración al adulto mayor resaltando el objetivo del estudio, para lo cual se obtenía el consentimiento informado, mencionando la confidencialidad de los datos, posteriormente se realizó la administración de la ficha, la cual demandó en promedio de 30 minutos como tiempo de diligenciamiento, haciendo acompañamiento constante al encuestado para aclarar todas las dudas que les surgieran antes los cuestionamientos, por ejemplo algunos presentaban baja visión por lo cual se hacía necesario leer los ítems, esperar sus respuesta y luego registrarla en la ficha.

La aplicación se realizó en un periodo que comprende de agosto del 2016 a enero de 2017. Es de resaltar que más del 50 % de la muestra son adultos mayores que han sido abandonados por sus familiares y el en su mayoría son analfabetas y/o primaria incompleta. Para ello se hace necesaria firma de autorización del consentimiento informado, para los adultos mayores en situación de discapacidad se les toma la huella dactilar en presencia de la auxiliar de apoyo de turno, como testigo, y viendo la necesidad de no caer en discriminación al seleccionar la muestra.

La entrevista se realizó de manera directa con previa cita y contando con la autorización de las directivas de cada institución. Es de resaltar que ante ciertos ítems algunos integrantes de la muestra se afectaron emocionalmente manifestándolo con algunas lágrimas, al momento de evocar recuerdos sustanciales relacionados con su entorno familiar, lo que llevo a realizar una pausa en el proceso mientras se manejaba su destreza emocional haciendo regulación de esta.

Análisis de resultados

Inicialmente se hace un reporte descriptivo de los datos considerando las variables del perfil sociodemográfico y se reportan las tendencias en las respuestas de los entrevistados. En segundo lugar, se evalúa la presencia de diferencias estadísticamente significativas, para lo cual se consideran las puntuaciones totales de cada dimensión del modelo PERMA en relación con las características claves del perfil sociodemográfico y se evalúan tales diferencias con pruebas “t” de Student y Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor. Por defecto se asume un alfa de 0,05. Finalmente, se analizan los niveles de asociación entre las dimensiones del modelo PERMA mediante un análisis de correlaciones. Los resultados fueron analizados con el apoyo del software SPSS versión 24,0.

Resultados

La tabla 1 muestra la distribución del grupo analizado por sexo y estado civil. La mayor representación está conformada por adultos mayores viudos, con aproximadamente el 37 % del conjunto, seguido por los solteros, que ocupan aproximadamente una cuarta parte del grupo. Aproximadamente el 11 % de los hombres son separados y solo el 5,4 % se mantienen casados. La unión libre concentra menos del 1 % del conjunto.

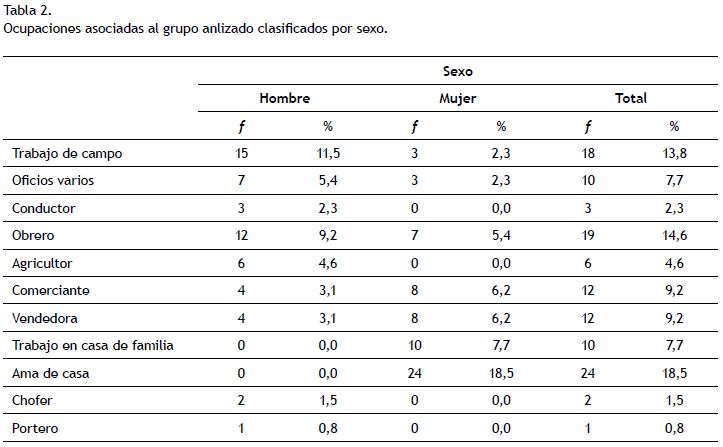

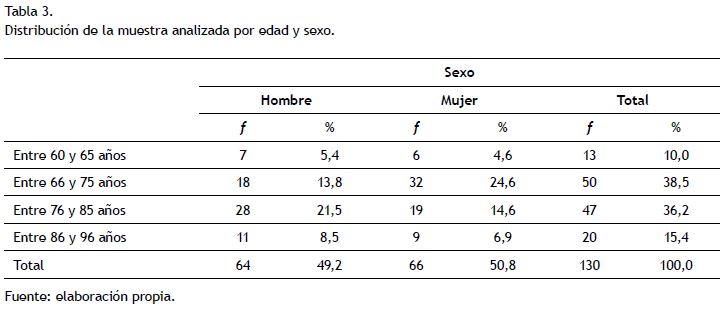

Las profesiones del grupo analizado son variadas y se muestran en la tabla 2. Aproximadamente el 19 % del grupo son mujeres amas de casa; el 15 % obreros (9,2 % hombres y 6,4 % mujeres); el 13,8 % fueron trabajadores de campo; 9,2 % son vendedores y comerciantes respectivamente. El resto representa ocupaciones variadas con baja proporción (inferior al 2 %), tales como chofer, minero, vigilate, y secretarias, entre otros oficios.

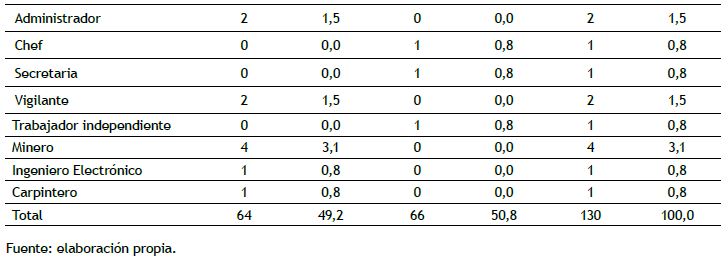

La edad promedio del grupo fue de 76,25 años, con una desviación típica de 8,65 años. El 50 % de los adultos analizados tenían 76 años o menos. El conjunto de edades presenta una variabilidad alta, que oscila entre los 56 y 96 años. El 50 % del grupo presentó entre 70 y 83 años. La distribución de los datos presenta normalidad, pues los coeficientes de asimetría (0,165 / 0,212 = 0,77) y curtosis (-0.380 / 0,422 = -0,90), se encuentran dentro del rango de ± 1,96. La representación gráfica de estos datos se observa en la figura 1.

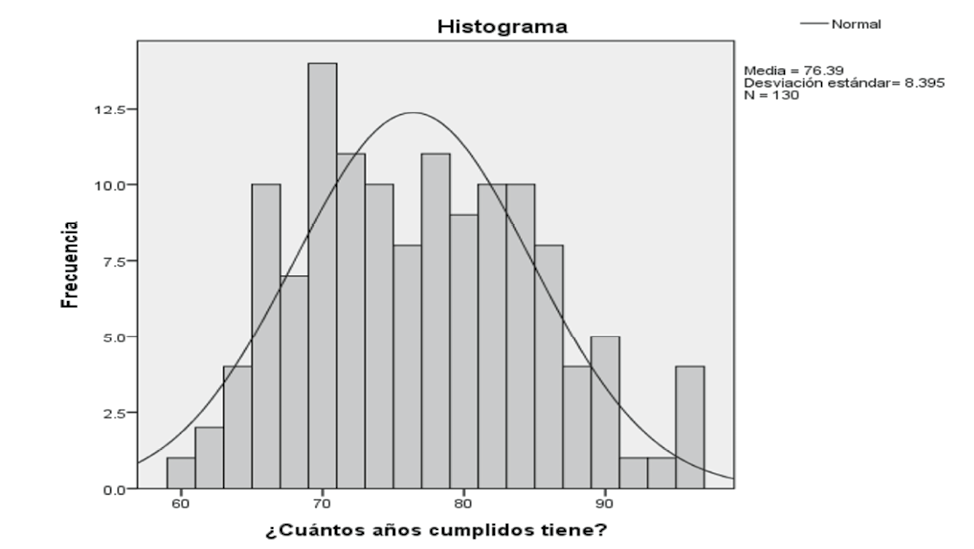

Una distribución de los grupos etarios por sexo está contenida en la tabla 3. La distribución de la muestra por sexo fue homogénea, con porcentajes cercanos al 50 % en cada género.

Aproximadamente el 75 % de la muestra presentó edades que oscilaron entre 66 y 85 años. El 15,4 % del grupo presentó edades superiores a 86 años.

La tabla 4 refleja el perfil académico y laboral de los encuestados. Cerca del 44 % del grupo no completó su bachillerato y solo el 4 % posee estudios universitarios. El 87 % del grupo no realiza en la actualidad trabajo alguno, y del conjunto que trabaja, menos del 6 % considera que tiene estabilidad laboral.

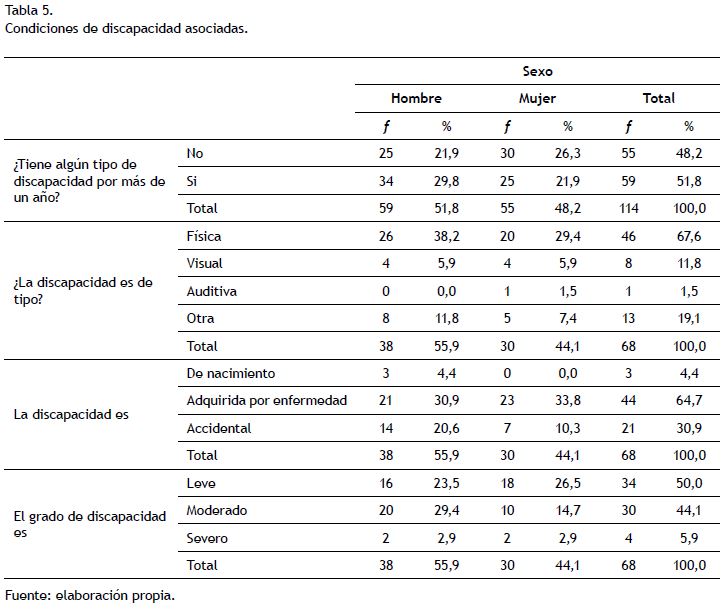

La tabla 5 muestra las características asociadas a las condiciones limitantes de los encuestados. El 51,8 % del grupo padece de algún tipo de discapacidad. Dentro de este grupo casi el 30 % son hombres. De los casos reportados con discapacidad, la gran mayoría, 67,6 %, fueron de carácter físico, el 11,8 % visual y el 20 % de los casos se corresponden con otros tipos de discapacidad. Del grupo de personas con discapacidad, aproximadamente el 65 % posee discapacidad adquirida por enfermedad o degeneración, menos del 5 % posee limitaciones desde el nacimiento y aproximadamente el 30 % adquirió la discapacidad accidentalmente. La mitad del grupo evalúa su nivel de discapacidad como leve y solo el 5,9 % como severo.

La tabla 6 muestra los resultados descriptivos para las dimensiones que componen el Perfil PERMA. Con referencia a las emociones positivas, factor P, ítems p1, p2 y p3, los resultados reflejan puntuaciones bajas, representadas en poco más de un tercio del grupo, que indican que rara vez los encuestados experimentan sentimientos positivos, esto es, experimentan pocas veces sentimientos de alegría, optimismo y satisfacción con la vida. Otro conjunto importante, que oscila entre el 34 % y 38 % de los miembros del grupo, reporta experimentar estos sentimientos algunas veces en su cotidianeidad. Solo el 8,5 % del conjunto manifiesta sentir casi siempre sentimientos de alegría y menos del 4 % manifiesta sentirse plenamente satisfecho con la vida.

El nivel de compromiso, representado por el factor E, ítems e1, e2 y e3, manifiesta resultados similares al de factor de sentimientos positivos. El 34 % del grupo reporta que rara vez se siente fascinado con lo que hace y un 36 % manifiesta que algunas veces experimenta este sentimiento.

Aproximadamente, un 38 % de la muestra indicó que frecuentemente se siente entusiasmado en sus actividades y esta misma proporción manifestó que en reiteradas ocasiones se le pasa el tiempo volando haciendo algo que le gusta.

El manejo de relaciones interpersonales, factor R, representado por los ítems r1, r2 y r3, tiende más hacia la baja en la escala. Cerca del 38 % del grupo reporta que rara vez se siente querido por otras personas o satisfecho con sus relaciones personales. Sin embargo, un 29 % del grupo manifestó recibir frecuentemente apoyo de otras personas cuando lo necesita.

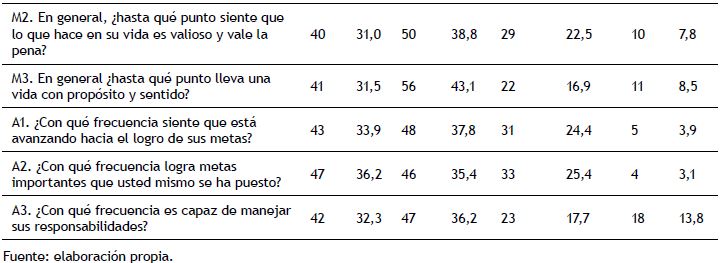

En relación con el significado de la vida, factor M, representado por los ítems m1, m2 y m3, un 37,2 % del grupo manifestó que rara vez sabe lo que quiere hacer con su vida y solo una cuarta parte de la muestra manifiesta tener claro este aspecto. Un 30 % manifiesta tener claro que lo que hace en su vida es valioso y vale la pena, mientras que un 70 % se cuestiona en este punto. Además, apenas una cuarta parte del grupo considera que su vida tiene propósito y sentido.

En cuanto a los logros, Factor A, representado por los ítems a1, a2 y a3, cerca del 72 % del grupo cuestiona que está avanzando hacia la consecución o logro de sus metas. Por otra parte, el 31 % del grupo expresa que se siente frecuentemente en capacidad de manejar sus responsabilidades.

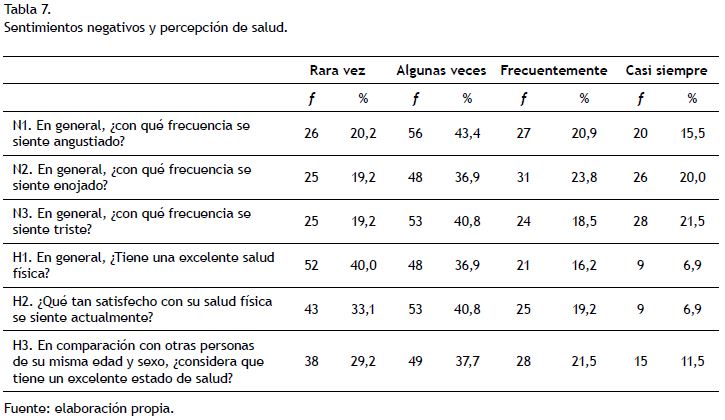

La tabla 7 refleja las dimensiones adicionales referidas a sentimientos negativos, Factor N, integrado por los ítems n1, n2 y n3 y la percepción de salud, Factor H, compuesto por los ítems h1, h2 y h3. Con referencia a los sentimientos negativos, alrededor del 20 % del grupo expresa que rara vez experimenta emociones de este tipo. Un 43 % expresó que frecuentemente se siente enojado y un 40 % manifestó que con frecuencia se siente triste. Por otra parte, un 76,9 % del grupo está consciente de su comprometido estado de salud y solo un 7 % se siente con frecuencia vigoroso.

Una cuarta parte del grupo se siente satisfecho con su estado se salud actual y más del 30 % considera que en comparación con otras personas se siente completamente satisfechos de su estado de salud.

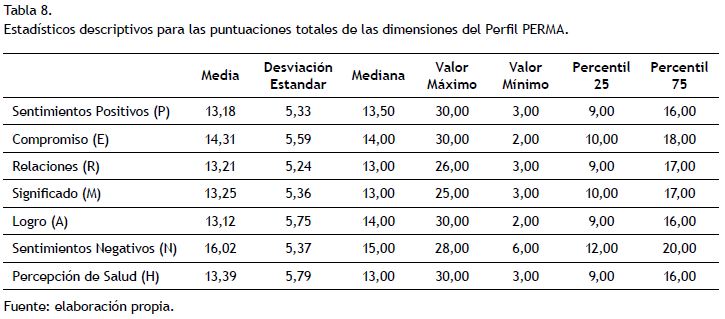

La tabla 8 muestra los estadísticos descriptivos para las puntuaciones totales de cada dimensión del perfil PERMA. Las puntuaciones medias del perfil PERMA y de la salud son homogéneas y giran alrededor de 13 puntos teniendo como máximo 30 puntos. Los sentimientos negativos es la dimensión que alcanza una mayor media que supera los 16 puntos. El 50 % de los entrevistados tiene niveles de compromiso que oscilan entre 10 y 18 puntos y de logro que varían entre 9 y 16 puntos. En conjunto los datos presentan una alta variabilidad caracterizada por una desviación típica que oscila entre 5,3 y 5,7 puntos.

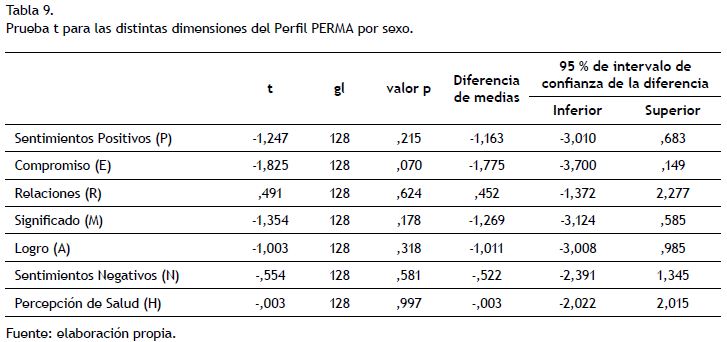

La evaluación de las diferencias significativas en torno a factores como el sexo, edad, estado civil, perfil académico y laboral y condiciones de discapacidad fueron analizadas a partir de las pruebas t de Student y ANOVA de un factor. Veamos en primer lugar el comportamiento de las dimensiones a partir del sexo, que se ilustran en la tabla 9. Los resultados permiten evidenciar que no existen diferencias significativas, por sexo pues los valores p asociados son mayores a ,05 y el intervalo de confianza del 95 % incluye el valor de 0 para todas las dimensiones restantes.

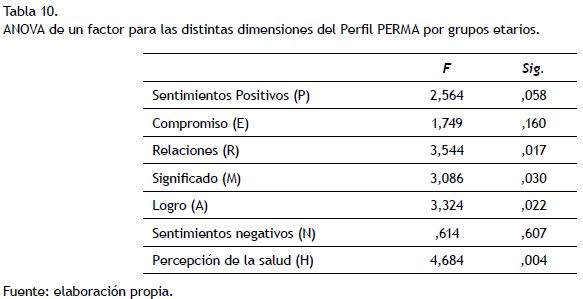

Aunque el sexo no resultó ser un factor significativo, la edad, estratificada por grupos etarios, sí lo fue. Los resultados del ANOVA de un factor se ilustran en la tabla 10. Valores de p < 0,05 se hacen evidentes para los factores P, R, M y A del modelo y el factor de percepción de salud (H). Esto indica que el reporte de los valores medios para cada una de estas dimensiones presenta diferencias significativas según la edad del adulto mayor. Pruebas pos hoc basadas en el estadístico de Duncan, permiten evidenciar que los rangos etarios que marcan la diferencia son los más altos, es decir, entre 60 y 85 años experimentan puntajes más altos en comparación con los adultos mayores de 85 años.

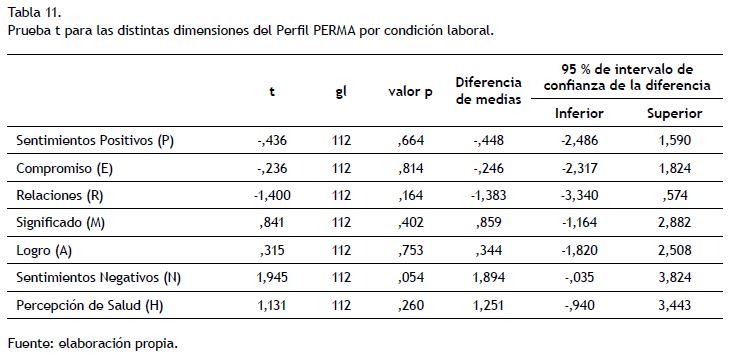

La condición laboral ha sido el otro factor considerado. La tabla 11 muestra los resultados de la prueba t para los grupos de este factor. Los resultados evidencian que existen diferencias significativas para las dimensiones P, E, M, A y H, considerando como factor la condición laboral. En efecto, los p-valores asociados p < 0,05 y el intervalo de confianza del 95 % incluye el valor de 0 para todas las dimensiones restantes. Para las dimensiones R y H no se evidenciaron diferencias significativas.

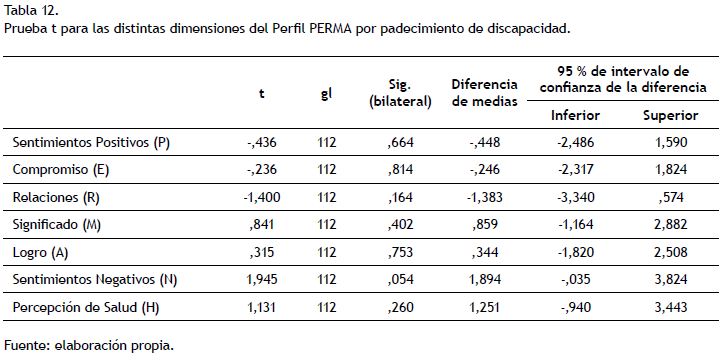

El padecimiento de una condición de discapacidad ha sido otro de los factores considerados. La tabla 12 muestra los resultados de la prueba t para los grupos en relación con este factor. Los datos señalan que no existen diferencias significativas para todas las dimensiones, pues los p-valores asociados p > 0,05 y el intervalo de confianza del 95 % no incluye el valor de 0 para todas las dimensiones consideradas.

En correspondencia con los hallazgos reflejados en la tabla 12, el ANOVA de un factor, expuesto en la tabla 13, considera el grado de discapacidad (leve, moderado, severo). Los valores p asociados en todas las dimensiones permiten afirmar que no existen diferencias significativas en los valores medios de las puntuaciones cuando se considera este factor.

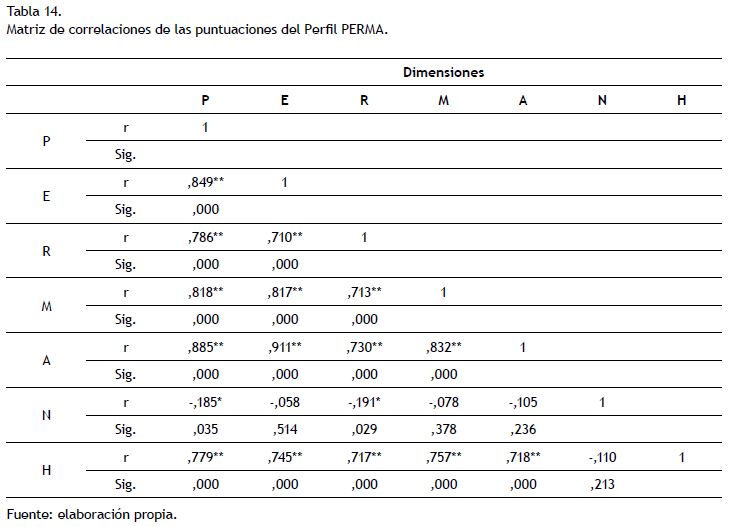

La tabla 14 muestra la matriz de correlaciones de las distintas puntuaciones que refleja el modelo PERMA. Se observan correlaciones altas y significativas entre los pares de dimensiones que abarcan el modelo, esto es: P, E, R, M A, y todas ellas en conjunto con la dimensión de percepción de salud (H). Las correlaciones bajas y no significativas son las que relacionan la dimensión de sentimientos negativos (N) con los demás factores.

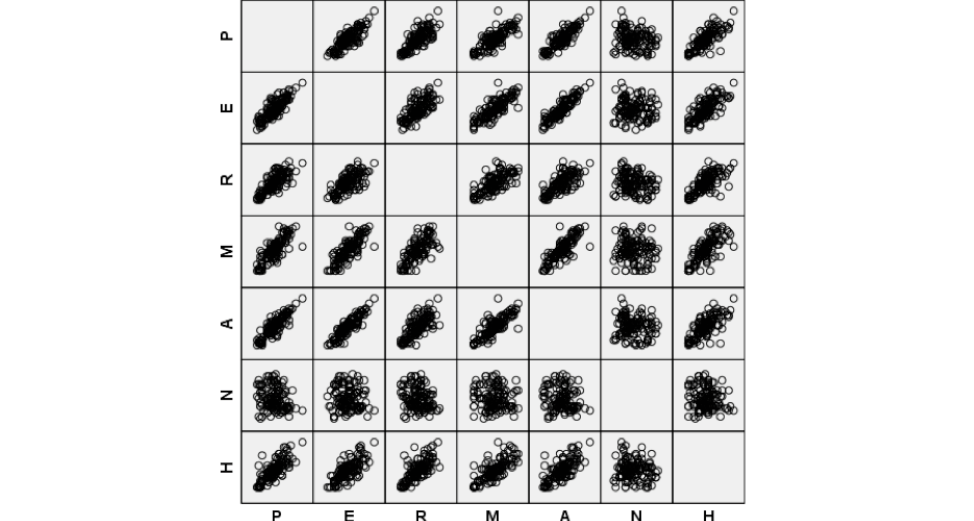

La figura 2 muestra los diagramas de dispersión donde se pueden apreciar estas correlaciones.

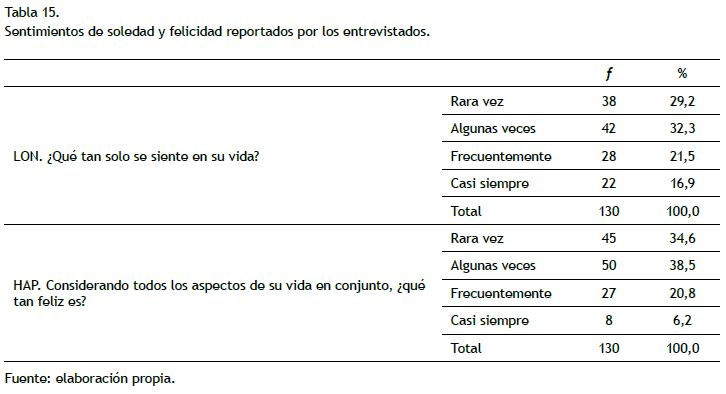

La tabla 15 muestra un par de indicadores importantes para interpretar el bienestar integral a través del perfil PERMA. Tales indicadores son los sentimientos de soledad (LON) y felicidad (HAP). Cerca del 30 % del grupo rara vez se siente solo y un porcentaje ligeramente superior (35 %) rara vez experimenta sensaciones de felicidad. Los sentimientos de soledad son más frecuentes que los de felicidad (38 % vs 26 %)

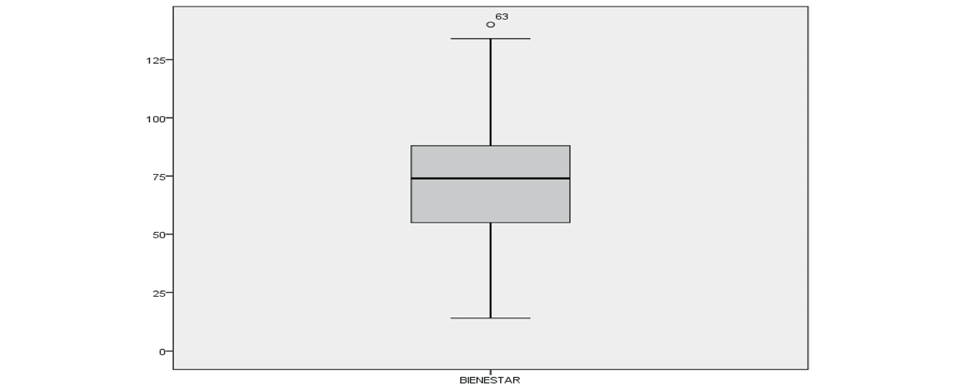

Con respecto al bienestar percibido, en la figura 3 se muestra el histograma de frecuencias de la distribución de las puntuaciones totales de bienestar según el modelo PERMA. La media total tuvo una puntuación de 71,29 puntos, con una desviación estándar de 20 puntos. La variabilidad de los datos ha resultado elevada, con puntuaciones que oscilan entre 14 (mínimo) y 140 puntos (máximo). El 50 % de los entrevistados obtuvo puntuaciones medias ubicadas entre 55 y 88,5 puntos. Las puntuaciones totales se distribuyen bajo condiciones de normalidad.

El diagrama de caja mostrada en la figura 4 refleja que los datos tienen una mediana en el valor de 74 puntos y que solo existe un valor extremo que reporta un bienestar de 140 puntos. Estos valores reportan un nivel medio de bienestar autopercibido por los adultos institucionalizados.

Discusión

A partir de toda la información presentada y analizada, se puede afirmar que el nivel de bienestar autorreportado por los adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta es medio, pues se ubica alrededor de los 70 puntos. Este resultado debe tomarse con especial consideración a nivel institucional y permitir revisar los programas de atención y cuidado de sus afiliados. Hallazgos similares se han puesto de manifiesto en investigaciones con poblaciones hispanas, en las que los niveles de bienestar se encuentran en el rango medio bajo (Molina Sena, Meléndez Moral & Navarro Pardo, 2008).

Resulta coherente pensar que el estado de bienestar autorreportado se afecta según las condiciones físicas y emocionales vividas en la cotidianidad, especialmente en lo que se refiere al lugar de habitación y la interacción social mantenida con los familiares, compañeros y personal de los centros e instituciones de cuidado al adulto mayor (Iglesias-Souto & Dosil, 2005). En la muestra estudiada se observaron sentimientos de resignación ante lo que viven en su cotidianidad, ya que muchos de ellos extrañan sus casas, sus propios espacios y a pesar del tiempo que llevan en la institución no se adaptan a la misma debido a que no la sienten como propia. En lo que respecta a la interacción con sus compañeros se destacan algunas diferencias que resultan difíciles de resolver debido a que no les interesa buscar un punto de acuerdo, evidenciando rasgos de testarudez en ellos.

Conclusiones

El nivel de bienestar autorreportado por los adultos mayores institucionalizados en la ciudad de Cúcuta es medio, pues se ubica alrededor de los 70 puntos. Este resultado debe tomarse con especial consideración a nivel institucional y permitir revisar los programas de atención y cuidado de sus afiliados. Hallazgos similares se han puesto de manifiesto en investigaciones con poblaciones hispanas, en las que los niveles de bienestar se encuentran en el rango medio bajo (Molina Sena et al., 2008).

Resulta coherente pensar que el estado de bienestar autorreportado se afectada según las condiciones físicas y emocionales vividas en la cotidianidad, especialmente en lo que se refiere al lugar de habitación y la interacción social mantenida con los familiares, compañeros y personal de los centros e instituciones de cuidado al adulto mayor (Iglesias-Souto & Dosil, 2005).

La edad resultó ser un factor determinante en la percepción del bienestar de los adultos mayores institucionalizados. Entre los que presentaron alguna discapacidad no se evidenciaron diferencias significativas con respecto a las puntuaciones medias de las dimensiones del modelo considerado. Otro factor definitorio estuvo representado por la condición laboral de los adultos mayores. El hecho de mantener una relación laboral, en efecto, incide en su percepción de bienestar integral. Este hallazgo resulta congruente con los de otras investigaciones en Colombia con adultos mayores (Melguizo Herrera, Acosta López & Castellano Pérez, 2012), que sugieren que si las personas de este estrato etario reciben capacitación apropiada y se favorece que generen ingresos económicos propios, mejoran la percepción general de su estado.

Por otra parte, y a partir de los datos obtenidos de la muestra se observó la situación particular que al analizar la totalidad de variables no surge alguna de ellas que se destaque de las demás, pero al momento de analizar las relaciones por separado se identifican fuertes relaciones entre la percepción de salud y las dimensiones del modelo PERMA. Lo anterior podría llevar a pensar de que las correlaciones deberían analizarse por dimensiones o categorías y no a suponer que podría cumplir con todas las características analizadas.

Antes de finalizar es preciso señalar algunas consideraciones acerca de este estudio. En primer lugar, el tamaño de la muestra es un aspecto influyente si se desea llegar a hacer inferencias de los resultados. un estudio en muestras más amplias atenuaría esta limitación, aunque dadas las características del instrumento y las condiciones de deterioro de algunos adultos mayores se sugiere de la población inicial, seleccionar una subpoblación que cumpla con ciertos parámetros y de ella, aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico con el fin de garantizar la aleatoriedad en la selección, siendo éste un segundo aspecto a considerar en investigaciones futuras. En tercer lugar, las personas objeto de estudio estaban institucionalizadas, por lo que las conclusiones sólo pueden aplicarse a este contexto, aunque el procedimiento descrito puede extrapolarse a cualquier ámbito. Finalmente, estos resultados obtenidos podrían ser triangulados con la información que podrían suministrar los profesionales de apoyo en cada institución y con los familiares que accedan a participar, de esta forma se garantizaría una visión más integral del tema en estudio.

Referencias

Banco Mundial (2017). Esperanza de vida al nacer: Colombia. Disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN?locations=CO

Brenes-Camacho, G. (2013). Factores socio-económicos asociados a la percepción de situación socioeconómica entre adultos mayores de dos países latinoamericanos. Ciencias económicas, 31(1), 153–167. Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4210949/

Butler, J., & Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profiler: A brief multidimensional measure of flourishing. International Journal of Wellbeing, 6(3), 1-48. doi:10.5502/ijw.v6i3.526

Carrasco, J. B. & Caldero, J. F. (2000). Aprendo a investigar en educación. Madrid: RIALP

Estrada, A., Cardona, D., Segura, Á., Chavarriaga, L., Ordóñez, J. & Osorio, J. (2011). Calidad de vida de los adultos mayores de Medellín. Biomédica, 31(4), 492-502.

Hernández, C. A., Hernández, V. & Prada, R. (2018). Adaptación del perfil PERMA de bienestar subjetivo para adultos mayores institucionalizados colombianos. Ciencia y cuidado, 15(1), 83-97.

Hernández, V. (2017). Evaluación del bienestar subjetivo entre adultos mayores institucionalizados en Cúcuta, Norte de Santander (Tesis fin de máster). Universidad Internacional de la Rioja, España.

Iglesias-Souto, P.M. & Dosil, A. (2005). Algunos indicadores de percepción subjetiva implicados en la satisfacción del residente mayor. Propuesta de una escala de medida. Revista española de geriatría y gerontología, 40(2), 85-91.

Malvárez, S. (2007). El reto de cuidar en un mundo globalizado. Texto contexto - enferm, 16(39), 520-530.

Melguizo Herrera, E., Acosta López, A., &; Castellano Pérez. B. (2012). Factores asociados a la calidad de vida de adultos mayores. Salud Uninorte, 28(2), 251-263.

Molina Sena, C., Meléndez Moral, J. C., &; Navarro Pardo, E. (2008). Bienestar y calidad de vida en ancianos institucionalizados y no institucionalizados. Anales de Psicología, 24, 1695-2294.

Nieto Antolínez, M. L. & Alonso Palacio, L. M. (2007), ¿Está preparado nuestro país para asumir los retos que plantea el envejecimiento poblacional? Salud Uninorte, 23(2): 292-301.

Organización Mundial de la Salud. (2016). La esperanza de vida ha aumentado en 5 años desde el año 2000, pero persisten las desigualdades sanitarias. Disponible en http://www.who.int /mediacentre/news/releases/2016/health-inequalities-persist/

Pardo, A. & Ruiz, M. (2002). SPSS 11: Guía para el análisis de datos. Madrid, España: McGraw Hill.

Pastrana, M. P. & Salazar-Piñeros, F. (2016). Perfil PERMA en una muestra de jóvenes voluntarios colombianos. Revista Katharsis, 22(2), 13-34.

Quintero-Echeverri, Á., Villamil-Gallego, M. M., Henao-Villa, E. & Cardona-Jiménez, J. L. (2018). Diferencias en el sentimiento de soledad entre adultos institucionalizados y no institucionalizados. Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, 36(2), 49-57. doi:10.17533/udea.rfnsp.v36n2a07

Ruiz Bolívar, C. (1995). Instrumentos de Investigación Educativa. Procedimientos para su Elaboración y Validación. Barquisimeto, Venezuela: Ediciones Sidec.

Satorres Pons, E. (2013). Bienestar psicológico en la vejez y su relación con la capacidad funcional y la satisfacción vital. Tesis doctoral inédita. Valencia: Universidad de Valencia.

Schwartzmann, L. (2003). Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos conceptuales. Ciencia y enfermería, 9(2), 09-21.

Seligman, M. E. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster.

Tarragona, M. (2013). Psicología Positiva y Terapias Constructivas: Una propuesta integradora. Terapia Psicológica, 1(31), 115-125.

Notas

Notas de autor

Correspondencia: César Augusto Hernández Suárez, Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) de Cúcuta, Colombia. Correo electrónico: [email protected]

Licencia

Si un artículo es aceptado, los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, en este caso los derechos patrimoniales de publicación y reproducción, en medios impresos y digitales que permitan el acceso público a la obra, mediante la licencia Creative Commons, son del editor.

No obstante, un autor o un tercero pordrá adquirir el permiso de reproducción o adaptación siempre y cuando se de el crédito apropiado, proporcione un enlace a la licencia, e indique si se han realizado cambios

- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

, que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.

, que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista. - Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) después del proceso de publicación, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada.